Viviamo in un tempo in cui tutto è diventato economico, eppure l’economia sembra aver perso la memoria dell’uomo.

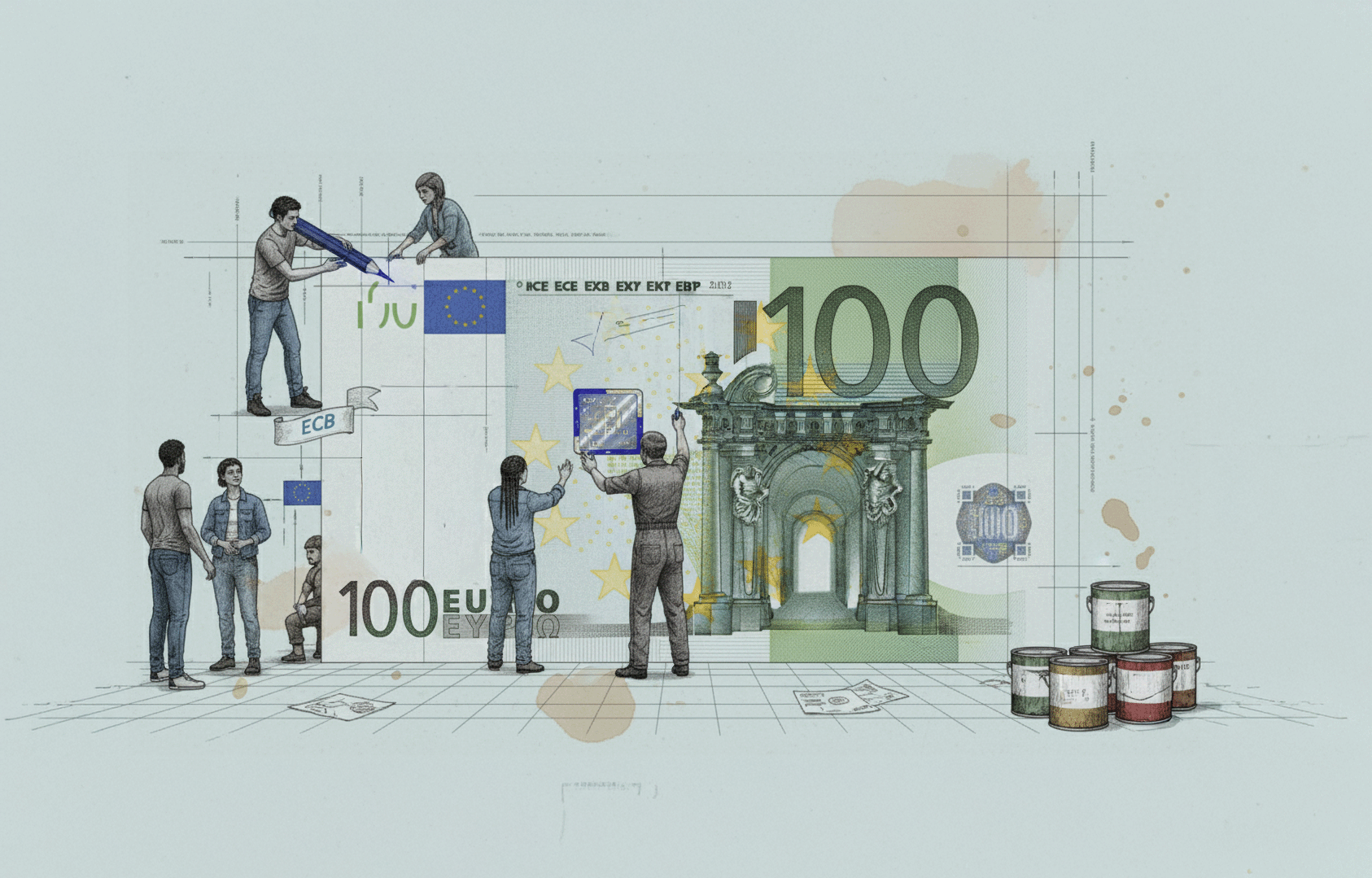

Abbiamo costruito sistemi finanziari che muovono trilioni in un secondo, ma non siamo più capaci di misurare la fiducia, la solidarietà, la reciprocità.

Abbiamo inventato algoritmi per prevedere i mercati, ma non per comprendere i bisogni.

Abbiamo globalizzato la produzione, ma atomizzato le persone.

E allora, quando il mondo si scopre stanco del proprio stesso successo, riemerge una parola che sembrava residuo del passato: sociale.

Non come aggettivo di compassione, ma come forma di intelligenza collettiva.

L’economia sociale non è un’alternativa morbida al capitalismo, è la sua reinvenzione morale e operativa.

Non un settore marginale, ma una nuova grammatica del valore.

Per decenni abbiamo accettato un dogma: che la crescita economica bastasse a generare benessere.

Che bastasse aumentare il PIL per ridurre la povertà, che bastasse produrre di più per vivere meglio.

Ma quel modello — basato sull’estrazione, sulla competizione e sulla linearità — oggi si sta sbriciolando sotto il peso delle sue stesse contraddizioni.

Crescita non significa più sviluppo.

Produrre non significa più prosperare.

E lavorare non significa più emanciparsi.

Abbiamo confuso l’efficienza con il senso, il consumo con la felicità, la produttività con la dignità.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: un pianeta esausto, una società diseguale, un lavoro che non libera ma aliena.

Ma la verità è che l’economia, se dimentica la persona, diventa disumana.

E una società che dimentica la solidarietà diventa invivibile.

L’economia sociale non nasce come ideologia, ma come reazione.

Nasce dove lo Stato arretra e il mercato fallisce.

Nasce nelle pieghe della crisi, nelle periferie del mondo e nei vuoti lasciati dalle istituzioni.

Nasce nei gesti di chi non vuole lasciare indietro nessuno.

Oggi include cooperative, imprese sociali, fondazioni, associazioni, B Corp, enti del terzo settore, piattaforme mutualistiche e comunità energetiche.

Ma, più che un insieme di soggetti, è un ecosistema di intenzioni.

Un luogo dove l’etica incontra la produttività e la fiducia diventa infrastruttura economica.

In Europa, l’economia sociale coinvolge oltre 13 milioni di lavoratori e rappresenta quasi l’8% del PIL comunitario.

In Italia, le imprese sociali superano le 360.000 unità, con oltre 900.000 addetti.

Numeri ancora piccoli rispetto al sistema globale, ma enormi se letti nella chiave giusta: quella del cambiamento di paradigma.

Perché ciò che rende queste esperienze rilevanti non è la loro scala, ma la loro intenzione.

Non cercano di massimizzare il profitto, ma di massimizzare il senso.

E questo, in un’epoca che ha smarrito la direzione, è un gesto rivoluzionario.

Troppo spesso l’economia sociale viene raccontata come “la parte buona del mercato” o “l’alternativa etica allo sfruttamento”.

È una narrazione debole, paternalista, e pericolosa.

Perché finché restiamo nel recinto morale, il potere economico rimane altrove.

L’economia sociale non è carità organizzata.

È infrastruttura produttiva del futuro.

È la prova che si può essere efficienti senza essere predatori, competitivi senza essere cinici, innovativi senza essere disumani.

È un modello di economia generativa, che produce valore diffuso, non accumulazione concentrata.

Un sistema che misura la ricchezza non solo in termini di capitale finanziario, ma anche umano, ambientale, relazionale, culturale.

Nel linguaggio del XXI secolo, potremmo dire che l’economia sociale è la prima forma di intelligenza distribuita della società.

Un sistema che funziona perché si basa sulla cooperazione, non sulla gerarchia.

Sul senso, non sulla paura.

C’è chi ancora pensa che “sociale” significhi “meno competitivo”.

È un errore culturale prima che economico.

La competizione è utile quando spinge al miglioramento, ma diventa tossica quando esclude.

L’economia sociale non rinuncia alla competitività: la ridefinisce.

In un mondo in cui il capitale circola più veloce delle persone, l’unico vantaggio competitivo stabile è la fiducia.

E la fiducia non si compra: si costruisce.

Si costruisce con il tempo, con la trasparenza, con la reciprocità.

Ed è qui che l’economia sociale ha un vantaggio naturale: è costruita su relazioni, non su algoritmi.

Chi guarda alle cooperative, alle B Corp, alle fondazioni rigenerative come a “realtà minori” non ha capito che queste strutture sono i laboratori del capitalismo del futuro.

Il capitalismo che verrà — se vorrà sopravvivere — dovrà imparare a respirare come loro: in modo collettivo.

C’è un nuovo spazio dove l’economia sociale può espandersi: il digitale.

Per troppo tempo lo abbiamo lasciato nelle mani del mercato puro, dei monopoli, delle piattaforme che estraggono valore dai nostri comportamenti.

Ma oggi assistiamo a un’inversione: nascono piattaforme cooperative digitali, reti blockchain mutualistiche, modelli DAO civici, comunità che gestiscono beni comuni virtuali come si gestivano le terre collettive.

La rivoluzione non sarà centralizzata.

Sarà mutuale, trasparente, e iperlocale.

Pensiamo a una piattaforma di e-commerce dove i lavoratori sono anche soci.

A un’app per la logistica costruita da cooperative di rider.

A una community energetica che distribuisce in modo equo l’energia prodotta da pannelli solari condivisi.

A una rete culturale che usa l’intelligenza artificiale non per sostituire, ma per valorizzare il pensiero umano.

Tutto questo esiste già — in forma embrionale, diffusa, frammentata.

Il compito dell’economia sociale ora è unificarlo in un racconto, farlo diventare politica industriale, modello educativo, paradigma economico globale.

La più grande sfida non è economica, ma culturale.

Perché un modello sociale funziona solo se la società crede in se stessa.

Serve un cambiamento di linguaggio, di mentalità, di priorità.

Serve smettere di raccontare l’economia come un’arena e ricominciare a raccontarla come un ecosistema.

Serve una politica che non veda nel terzo settore un tampone d’emergenza, ma un alleato strategico.

Serve una scuola che insegni cooperazione, non solo competizione.

Serve un giornalismo che misuri l’impatto, non solo i ricavi.

La politica, oggi, deve imparare a pensare come una cooperativa: condividere il potere, distribuire il merito, ascoltare le periferie, costruire consenso non con la paura ma con la partecipazione.

L’economia sociale non ha bisogno di elemosine fiscali, ma di riconoscimento istituzionale.

Ha bisogno di essere integrata nei grandi piani industriali, nei programmi di innovazione, nei fondi europei, nelle politiche energetiche e culturali.

Perché solo così potrà smettere di essere “sociale” e diventare semplicemente “economia”.

Abbiamo bisogno di nuovi strumenti per misurare la ricchezza.

Il PIL è cieco, non vede l’invisibile: non misura la qualità dell’aria, il tempo libero, l’amore, la fiducia, la cultura, la salute mentale.

Ma sono queste le vere fondamenta della prosperità.

Ecco perché l’economia sociale lavora con indicatori multipli: impatto ambientale, coesione sociale, parità di genere, inclusione, rigenerazione territoriale.

Non per buonismo, ma per lucidità.

Perché ciò che non si misura non si governa, e ciò che non si governa degenera.

Le imprese sociali stanno costruendo il linguaggio economico del futuro, un linguaggio fatto di interdipendenza, non di dominio, un linguaggio che parla la lingua della vita, non quella del profitto.

La prossima versione dell’economia sociale sarà simbiotica.

Non più una terza via tra pubblico e privato, ma una rete viva che li riconnette entrambi.

Un sistema in cui imprese, cittadini, amministrazioni e comunità co-progettano valore.

Nel mondo che arriva, la sostenibilità non sarà un vantaggio reputazionale ma un prerequisito di sopravvivenza.

Le aziende che non saranno in grado di generare impatto positivo verranno rifiutate dai mercati, dai lavoratori, dagli investitori.

La generazione Z, già oggi, non vuole lavorare per chi distrugge valore umano o ambientale.

E questo cambia tutto.

Perché la cultura del lavoro sta diventando la nuova infrastruttura etica del capitalismo.

E l’economia sociale sarà la sua università.

Il welfare è stato uno dei più grandi risultati del Novecento, ma oggi non basta più.

Era pensato per un mondo industriale, lineare, dove i rischi erano collettivi e le risposte centralizzate.

Oggi viviamo in una società complessa, fatta di vulnerabilità distribuite.

Serve un modello nuovo: la società della cura reciproca.

Non welfare, ma we-care.

Una società dove la protezione non arriva dall’alto, ma si costruisce dal basso.

Dove la prevenzione conta più della riparazione, e la comunità è il primo presidio di benessere.

L’economia sociale è la piattaforma naturale di questa trasformazione.

È la spina dorsale di un futuro che non lascia soli, non perché obbliga alla solidarietà, ma perché la rende conveniente, sensata, desiderabile.

Alla fine, tutto questo discorso può sembrare tecnico.

Ma non lo è.

È profondamente umano.

L’economia sociale è la prova che l’uomo non è un consumatore, ma un essere relazionale.

Che l’impresa non è una macchina, ma una comunità.

Che il valore non nasce dall’accumulo, ma dalla connessione.

Non possiamo più limitarci a produrre di più.

Dobbiamo imparare a produrre meglio: con meno violenza, meno spreco, più empatia.

La storia economica che abbiamo vissuto finora è stata quella del dominio sull’ambiente, sul tempo, sugli altri.

La prossima storia sarà quella della reciprocità.

E l’economia sociale ne sarà la lingua madre.

Non è utopia, è manutenzione della realtà.

È il tentativo di costruire un sistema economico che non debba scegliere tra crescita e giustizia, tra efficienza e umanità, tra innovazione e etica.

Perché il futuro non sarà sostenibile se non sarà condiviso.

E forse, tra cento anni, qualcuno guarderà indietro e capirà che da qui — da questa economia che torna persona — è cominciato un nuovo Rinascimento.