In apparenza, l’intelligenza artificiale serve a rendere più “oggettive” le decisioni economiche. È questa la promessa: eliminare l’arbitrio umano, le preferenze personali, le distorsioni cognitive. Ma ogni algoritmo è una teoria del mondo: sceglie cosa contare, cosa ignorare, cosa ritenere rilevante. E ciò che non entra nei dati, semplicemente, smette di esistere.

Quando un modello decide a chi concedere un prestito, non sta solo valutando un rischio: sta definendo chi è meritevole di fiducia, chi appartiene all’economia legittima e chi ne resta ai margini. Se un sistema di scoring assegna credito a chi ha profili “simili” a quelli storicamente affidabili, perpetua automaticamente le disuguaglianze del passato. La neutralità tecnica è una finzione: la macchina eredita i pregiudizi di chi possiede i dati e di chi li trasforma in regole.

La questione non è se usare o meno l’AI in economia, ma chi la usa, per quali scopi e con quali metriche. Oggi, l’allocazione del capitale, sia pubblico che privato, si sta spostando verso modelli predittivi che non rispondono a logiche politiche o morali, ma probabilistiche. Le risorse collettive vengono orientate da reti di calcolo opache, spesso progettate da soggetti privati, che operano al di fuori di qualsiasi mandato democratico.

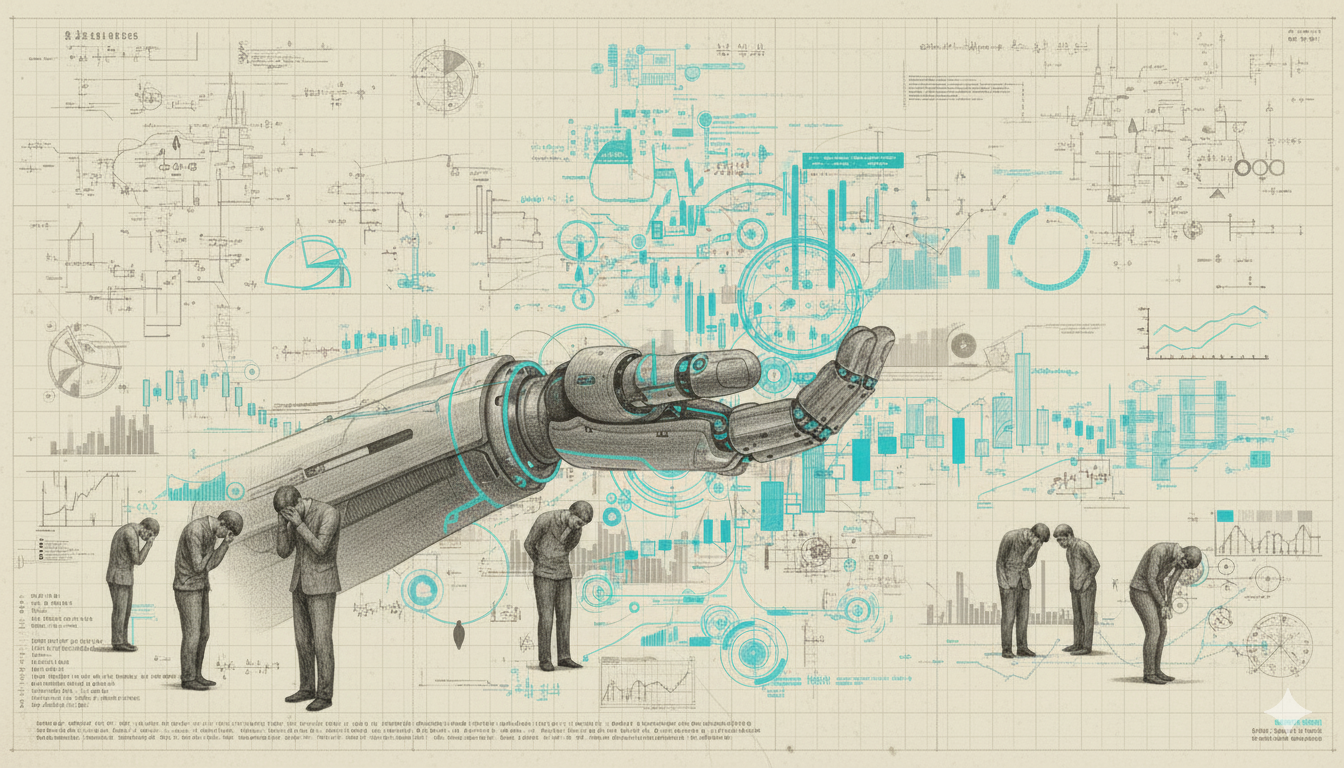

Chi decide, dunque, come vanno usati i soldi di tutti? Chi programma gli algoritmi che selezionano gli investimenti “sostenibili”? Chi stabilisce la soglia oltre la quale un’impresa è “rischiosa” o “meritevole di credito”? L’AI economica non è solo un nuovo strumento: è una nuova forma di potere, che sostituisce la deliberazione con la correlazione, la politica con la statistica, la fiducia con il calcolo.

E la fiducia, nel frattempo, resta un privilegio. In Italia, ad esempio, una parte significativa dei cittadini stranieri non comunitari non dispone ancora di un conto corrente bancario, oppure ne fa un uso marginale. Non per mancanza di volontà, ma per barriere burocratiche, linguistiche e di accesso ai servizi finanziari di base. È in questa asimmetria che si misura la distanza tra l’economia algoritmica e la vita reale delle persone.

In questo scenario, l’Europa sta cercando di reagire con un nuovo quadro normativo: il Regolamento sulla trasparenza e l’integrità delle attività di rating ESG, approvato nel 2024 e posto sotto la vigilanza dell’ESMA, impone maggiore chiarezza sulle metodologie e sui conflitti d’interesse nei giudizi di sostenibilità. Insieme alla CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), alla CSDDD (Due Diligence Directive) e alla Tassonomia europea delle attività sostenibili, rappresenta un tentativo di ricondurre le metriche economiche a criteri verificabili e pubblici. Ma la presenza di norme non garantisce che il potere algoritmico diventi democratico. Conta chi le interpreta, chi le applica, e con quali risorse.

Eppure, proprio perché tocca la vita quotidiana di milioni di persone, salari, mutui, assicurazioni, pensioni, bandi, sussidi, il governo degli algoritmi economici non può restare un affare tecnico. È una questione costituente: riguarda il modo in cui una società definisce il valore, distribuisce le opportunità, immagina il futuro.

Un tempo, il potere di emettere moneta era considerato un atto sovrano. Oggi, il potere di emettere algoritmi lo è altrettanto. Ma mentre il denaro è tracciabile, l’algoritmo no. È qui che si gioca la vera battaglia democratica del nostro tempo: chi controlla le formule che controllano l’economia.

Non servono nuovi software, ma nuove istituzioni cognitive, infine non basta regolamentare i dati, occorre riscrivere il patto tra decisione, sapere e giustizia.