C’è un filo che lega tutto ciò che abbiamo di più vitale e non è invisibile come ci piace credere.

È un filo fatto d’acqua, di terra e di luce.

Tre elementi che non appartengono a nessuno ma che tutti consumano, che non si possono fabbricare ma si possono distruggere.

Acqua, cibo ed energia, i tre volti della stessa urgenza.

Non più bisogni, ma condizioni di esistenza.

Il secolo scorso li ha trattati come merci, il prossimo dovrà riscoprirli come verità biologiche, sociali e tecnologiche insieme.

La sfida non è solo gestirli meglio, ma reinventare il modo in cui li pensiamo.

Non sono risorse: sono sistemi viventi.

E le tecnologie che li riguardano non sono soluzioni, ma linguaggi che ci obbligano a cambiare mentalità.

Perché il futuro non si difende con la nostalgia, ma con la progettazione.

Per decenni abbiamo creduto che la tecnologia fosse un acceleratore.

Oggi è diventata un regolatore.

Non serve più per fare di più, ma per imparare a fare meglio — e soprattutto a non distruggere nel processo. L’idea di vincere le sfide nella gestione di acqua, cibo ed energia è fuorviante: non si tratta di vincere, ma di sopravvivere in equilibrio. Le tecnologie che ci aiuteranno a farlo non sono necessariamente le più spettacolari. Sono quelle silenziose, pervasive, connesse alla materia, alla biologia, alla fisica elementare. Sono tecnologie che restituiscono all’uomo la sua intelligenza ecologica, quella che la modernità industriale aveva cancellato.

Partiamo dall’acqua.

L’elemento più antico e il più fragile. Non è solo il 70% del pianeta: è il 70% del nostro corpo, e dunque il 100% del nostro destino. La nuova frontiera non è trovarla, è gestirla come un ecosistema. Le tecnologie di monitoraggio idrico basate su sensori IoT e intelligenza artificiale stanno trasformando la gestione delle reti in organismi viventi che imparano. Ogni condotta, ogni falda, ogni bacino può diventare una sorgente di dati: temperatura, pressione, inquinanti, dispersione. L’acqua stessa racconta la sua storia, se la sappiamo ascoltare. I sistemi predittivi per la prevenzione delle perdite o la gestione intelligente delle dighe non sono solo strumenti di risparmio, ma un nuovo modo di rispettare la complessità.

Ma non basta misurare: serve rigenerare. Le tecnologie di desalinizzazione a basso impatto energetico — come le membrane biomimetiche e i sistemi fotocatalitici — stanno rompendo il legame tra scarsità e povertà. L’acqua marina, trattata con tecniche solari e nanomateriali, può diventare una fonte infinita per regioni aride. E i sistemi di recupero delle acque reflue urbane, alimentati da AI e machine learning, trasformano i rifiuti liquidi in risorse.

È la logica del ciclo chiuso: nulla si perde, tutto si purifica.

Dietro questa trasformazione c’è una filosofia: la fine del concetto di scarto.

L’acqua non si consuma, si usa e si restituisce. Le tecnologie più evolute — dai biofiltri ai microreattori biologici, dai sensori alle blockchain idriche — servono solo se cambiamo il nostro modo di intendere la responsabilità. L’acqua non è un diritto perché la paghiamo: è un dovere perché la condividiamo.

Il secondo asse è il cibo.

Un tema che non riguarda più solo l’agricoltura, ma l’ingegneria, la chimica, la genetica, l’etica. La produzione alimentare sta diventando una delle più grandi frontiere tecnologiche della civiltà. Non si tratta di sfamare otto miliardi di persone, ma di farlo senza collassare il pianeta. E questo cambia tutto. Le tecnologie che possono aiutarci non sono solo quelle verticali o automatizzate, ma quelle che riconciliano il biologico con il digitale. L’agricoltura di precisione, con droni, satelliti e sensori nel suolo, sta già riscrivendo il rapporto tra uomo e terra. Ogni metro quadrato può diventare un sistema intelligente, che conosce l’umidità, la composizione, la risposta alle stagioni. L’intelligenza artificiale analizza milioni di variabili in tempo reale per ottimizzare irrigazione, concimazione, raccolta. Ma la vera rivoluzione non è nell’efficienza: è nel modo in cui impariamo ad ascoltare il suolo.

Ciò che fino a ieri era coltivazione oggi è un dialogo tra sistemi viventi.

Le tecnologie di fermentazione di nuova generazione, la biostampa alimentare, le proteine alternative, le colture cellulari in bioreattori: tutto converge verso una nuova ecologia del cibo. Non si tratta di creare cibo sintetico, ma di rifiutare la logica dello spreco e della sofferenza. La carne coltivata in laboratorio non è un capriccio vegano: è un passo etico verso una filiera che rispetta la vita. Le colture idroponiche e aeroponiche riducono l’uso d’acqua del 90% e permettono di produrre ovunque, anche nei deserti. I sistemi basati su blockchain certificano tracciabilità e filiere etiche, mentre i gemelli digitali agricoli simulano gli effetti del clima prima ancora che accadano.

La tecnologia, in questo senso, non allontana dalla terra: ci restituisce la sua voce.

E l’impresa che la comprende diventa una custode, non un proprietario.

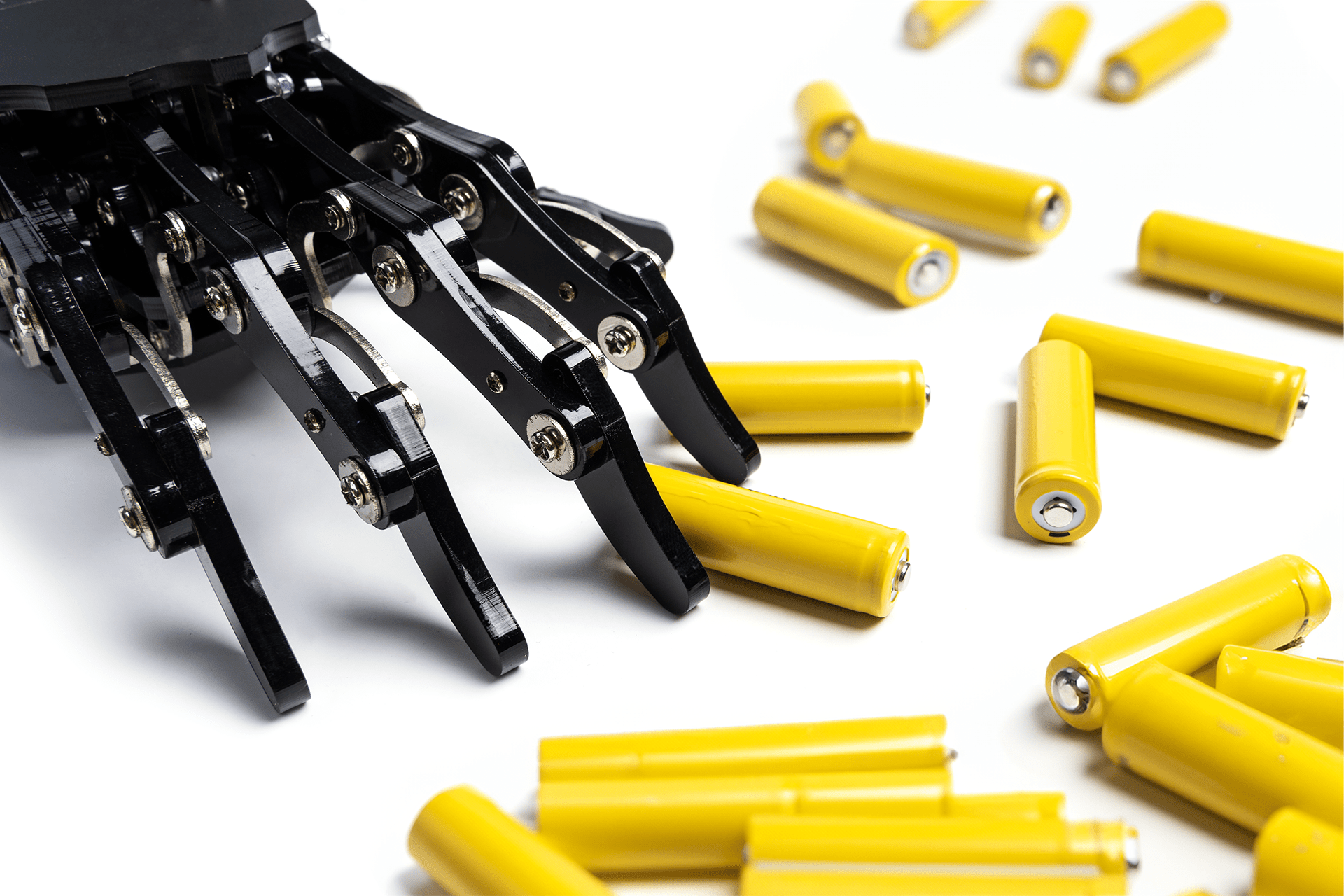

Poi c’è l’energia, l’altro volto del sacro moderno.

La civiltà si regge sull’energia come il corpo sul sangue.

Ma oggi il flusso è in crisi.

Il mondo ha ancora troppa energia fossile e troppa poca coscienza.

Le nuove tecnologie non servono solo a produrre energia pulita: servono a ridefinire la grammatica dell’energia stessa. La generazione distribuita, i microgrid, i sistemi di accumulo intelligenti stanno costruendo un modello completamente diverso: non più centrali che erogano ma reti che respirano. L’energia non scorre più in una direzione, ma in tutte. È il superamento del paradigma produttore-consumatore: nascono i prosumer, gli individui e le comunità che producono e consumano insieme, in equilibrio dinamico.

Le tecnologie dell’energia del futuro — fotovoltaico perovskitico, eolico galleggiante, geotermia di superficie, idrogeno verde, batterie a flusso organico — non sono più utopie da convegno, ma realtà industriali. Eppure la vera svolta arriverà dall’intelligenza che le orchestra. I sistemi di gestione predittiva delle reti energetiche, basati su AI e blockchain, possono stabilizzare i flussi in tempo reale, evitare sprechi, redistribuire e persino negoziare automaticamente l’energia.

È la nascita della economia energetica cognitiva, dove la rete è un cervello collettivo e ogni nodo una coscienza locale.

Ma anche qui, la tecnologia è solo la parte visibile di una trasformazione invisibile. L’energia del futuro non sarà solo rinnovabile: sarà relazionale.

Ogni volta che condividiamo un kilowatt prodotto dal sole o dal vento, stiamo scegliendo un modello sociale.

Stiamo decidendo chi siamo come specie.

Quando metti insieme acqua, cibo ed energia, ti accorgi che non sono tre problemi separati ma un unico ecosistema. Ogni goccia d’acqua serve a produrre energia o nutrimento, ogni fonte di energia influenza la disponibilità d’acqua, ogni sistema alimentare dipende da entrambe. Le tecnologie del futuro più intelligente saranno quelle capaci di connettere i tre domini.

È la logica del nexus approach: trattare acqua, energia e cibo come un sistema circolare unico, gestito da intelligenze distribuite, sensori ambientali, modelli predittivi.

In questo orizzonte, la frontiera non è la scoperta di nuove tecniche ma la costruzione di una nuova etica del sistema.

L’obiettivo non è la crescita, ma la simmetria.

Non si tratta più di produrre di più, ma di produrre in equilibrio con la biosfera.

Le tecnologie ci stanno offrendo strumenti formidabili per questo: algoritmi che simulano gli equilibri climatici, modelli digital twin dei bacini idrici, satelliti che mappano il suolo come un organismo vivente, sistemi di intelligenza artificiale che suggeriscono dove piantare, irrigare o conservare. Ma il rischio è che il controllo totale ci illuda di poter sostituire la saggezza con l’automazione.

Non vinceremo la sfida del secolo con più controllo, ma con più comprensione.

La tecnologia deve diventare un’estensione della coscienza ecologica, non una scorciatoia. Ogni sensore, ogni algoritmo, ogni bioreattore deve essere pensato come parte di un rito di riconciliazione tra uomo e pianeta.

Ciò che chiamiamo innovazione oggi è spesso solo correzione di errori passati. Abbiamo costruito un mondo lineare in un pianeta circolare, e ora la tecnologia ci serve per tornare a chiudere i cerchi.

L’acqua deve tornare nel suo ciclo, il cibo nel suo territorio, l’energia nella sua comunità.

Le nuove tecnologie non sono allora il fine, ma il linguaggio attraverso cui impariamo di nuovo a stare nel mondo.

Perché il vero progresso non è costruire macchine che ci sostituiscano, ma sistemi che ci ricordino chi siamo.

La ricerca più avanzata sta già andando in questa direzione.

Dai sistemi di bioenergy with carbon capture che producono energia mentre assorbono CO₂, alle tecnologie di fotosintesi artificiale che trasformano la luce in idrogeno, dai reattori microbici che generano elettricità dalle acque reflue ai sistemi di agricoltura rigenerativa assistita da AI, stiamo entrando in un’epoca in cui la tecnologia non combatte più la natura ma la imita.

È la nascita della biomimetica applicata alla sopravvivenza: imparare dal funzionamento degli ecosistemi per costruire infrastrutture resilienti, adattive, eleganti nella loro semplicità.

Il futuro appartiene alle tecnologie che sanno convivere, non dominare.

Eppure la partita non si gioca solo nei laboratori o nei data center.

Si gioca nelle città, nelle imprese, nelle mani di chi decide.

Le tecnologie non cambieranno nulla se non cambieremo le istituzioni che le adottano e le regole che le guidano.

Serve un nuovo patto tra scienza, economia e politica: un patto basato sulla verità che acqua, cibo ed energia non sono settori, ma diritti planetari.

Chi li governa governa il destino.

La tecnologia, in questo senso, non è neutrale: è la forma politica del futuro.

Le imprese che sapranno usarla con intelligenza diventeranno le nuove infrastrutture morali del mondo.

L’Italia, ancora una volta, ha un ruolo che non può permettersi di ignorare.

Abbiamo montagne che custodiscono acqua, campagne che generano cibo, coste e sole che possono dare energia.

Eppure, sembriamo aver perso la coscienza della nostra abbondanza.

Le tecnologie non mancano: mancano la visione e la fiducia.

Immagina una rete nazionale di distretti bioenergetici locali, alimentati da AI predittiva e comunità energetiche; immagina piattaforme digitali per il monitoraggio idrico integrato con la gestione dei bacini agricoli; immagina una politica industriale che premi la simbiosi tra agritech, clean tech e circular economy.

Non è fantascienza. È solo la versione evoluta del buon senso.

Se il secolo scorso ha prodotto l’impresa estrattiva, il prossimo dovrà inventare l’impresa rigenerativa.

Un’impresa che non misura il valore con il profitto ma con la capacità di restituire.

Un’impresa che non si vanta di crescere, ma di far crescere ciò che la circonda.

Le tecnologie del futuro — dal quantum sensing per il monitoraggio ambientale alle reti energetiche intelligenti, dai bioreattori per la produzione alimentare pulita ai sistemi di purificazione solare — ci offrono gli strumenti.

Ma gli strumenti non bastano se non c’è una coscienza collettiva che li orchestra.

Siamo alla vigilia di una rivoluzione che non si farà nei laboratori ma nelle coscienze.

L’acqua ci insegnerà l’umiltà, il cibo la gratitudine, l’energia la responsabilità.

E la tecnologia dovrà imparare a servire, non a comandare.

Forse allora, per la prima volta, potremo dire di aver capito davvero cosa significa innovare. Non cambiare il mondo, ma imparare a custodirlo.

Il futuro non si conquista.

Si custodisce.

Un sorriso, Nicola